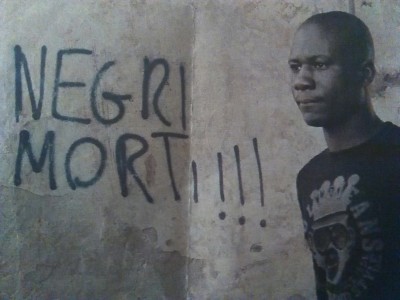

Si è appena concluso l’Anno Giubilare della Misericordia. Migliaia di persone il 13 novembre 2016 hanno attraversato, nella Basilica di San Pietro, la Porta Santa che il Pontefice Francesco I ha poi serrato in attesa del prossimo Giubileo. Anche la nostra diocesi ha racchiuso, fra due siti suggestivi, la linea che unisce due porte: il convento dei Padri Passionisti, sulle pendici del Monte Argentario e la Cattedrale di Pitigliano. Compassione, comprensione, solidarietà sono il senso del percorso. Un patto di fratellanza sancito fra gli uomini e le donne davanti a Dio. Credo nella sincerità di quegli uomini e quelle donne compresi nel senso della promessa fatta: aprirsi all’Altro. Purtroppo la quotidiana convivenza vuole convincerci che anche la società più emancipata non possa spezzare la catena di rifiuti, paure, odi. Perdere il nostro benessere o solo affrontare la disgrazia di condividere il benessere con gli zingari e tutti gli altri stranieri che affluiscono ai nostri confini sfuggiti a guerre, umiliazioni, persecuzioni crea un profondo disagio. Quei derelitti sono uno sgradito specchio che riflette la fragilità dell’esistenza, l’insicurezza del successo, la precarietà della ricchezza conquistata con ogni mezzo lecito o illecito. L’Altro che rimanda alla memoria una condizione sociale che le nostre generazioni precedenti hanno affrontato, subito e che potrebbe tornare a essere, è un’immagine incombente proiettata nel nostro futuro. E’ necessario porre un sipario, tirare una spessa tenda fra noi e l’ultimo arrivato. Così infatti è accaduto a Capalbio, l’estate scorsa, dove a 50 profughi erano state assegnate delle villette nel condominio residenziale di lusso “Poggio del Leccio”. Dissenso e disapprovazione agitarono abitanti e Vip del Tempio estivo della Sinistra. Il 24 novembre 2016, la Regione Toscana, che rivendica la primogenitura del modello dell’“Accoglienza diffusa” ha fatto dietro front: i profughi saranno dislocati in altro luogo. Dobbiamo concludere che odiamo perché abbiamo paura. Abbiamo bisogno di certezze. Soprattutto negli spensierati momenti di vacanza, l’orizzonte deve essere scevro di nubi. Ma… chi apriva questo obbligatorio spazio di sicurezza, questa visione di grazia a noi bambini della generazione di guerra; della seconda guerra mondiale? Chi poteva equilibrare le forze che avrebbero deciso le questioni della qualità della vita dei nostri genitori e la nostra stessa vita? Quando molti dei nostri familiari, dei nostri amici, la nostra casa, le nostre sostanze erano state spazzate via dalla furia della Guerra? Eppure noi, allora, non respingemmo chi, con le mani tremanti, aveva bussato alla nostra porta.

Si è appena concluso l’Anno Giubilare della Misericordia. Migliaia di persone il 13 novembre 2016 hanno attraversato, nella Basilica di San Pietro, la Porta Santa che il Pontefice Francesco I ha poi serrato in attesa del prossimo Giubileo. Anche la nostra diocesi ha racchiuso, fra due siti suggestivi, la linea che unisce due porte: il convento dei Padri Passionisti, sulle pendici del Monte Argentario e la Cattedrale di Pitigliano. Compassione, comprensione, solidarietà sono il senso del percorso. Un patto di fratellanza sancito fra gli uomini e le donne davanti a Dio. Credo nella sincerità di quegli uomini e quelle donne compresi nel senso della promessa fatta: aprirsi all’Altro. Purtroppo la quotidiana convivenza vuole convincerci che anche la società più emancipata non possa spezzare la catena di rifiuti, paure, odi. Perdere il nostro benessere o solo affrontare la disgrazia di condividere il benessere con gli zingari e tutti gli altri stranieri che affluiscono ai nostri confini sfuggiti a guerre, umiliazioni, persecuzioni crea un profondo disagio. Quei derelitti sono uno sgradito specchio che riflette la fragilità dell’esistenza, l’insicurezza del successo, la precarietà della ricchezza conquistata con ogni mezzo lecito o illecito. L’Altro che rimanda alla memoria una condizione sociale che le nostre generazioni precedenti hanno affrontato, subito e che potrebbe tornare a essere, è un’immagine incombente proiettata nel nostro futuro. E’ necessario porre un sipario, tirare una spessa tenda fra noi e l’ultimo arrivato. Così infatti è accaduto a Capalbio, l’estate scorsa, dove a 50 profughi erano state assegnate delle villette nel condominio residenziale di lusso “Poggio del Leccio”. Dissenso e disapprovazione agitarono abitanti e Vip del Tempio estivo della Sinistra. Il 24 novembre 2016, la Regione Toscana, che rivendica la primogenitura del modello dell’“Accoglienza diffusa” ha fatto dietro front: i profughi saranno dislocati in altro luogo. Dobbiamo concludere che odiamo perché abbiamo paura. Abbiamo bisogno di certezze. Soprattutto negli spensierati momenti di vacanza, l’orizzonte deve essere scevro di nubi. Ma… chi apriva questo obbligatorio spazio di sicurezza, questa visione di grazia a noi bambini della generazione di guerra; della seconda guerra mondiale? Chi poteva equilibrare le forze che avrebbero deciso le questioni della qualità della vita dei nostri genitori e la nostra stessa vita? Quando molti dei nostri familiari, dei nostri amici, la nostra casa, le nostre sostanze erano state spazzate via dalla furia della Guerra? Eppure noi, allora, non respingemmo chi, con le mani tremanti, aveva bussato alla nostra porta.

Orbetello – Ottobre 1944

Nello spazio violato da quel bombardamento del 28 Aprile 1944 definito APOCALITTICO per l’entità dei danni materiali e il numero delle vittime, fra le macerie di decine di appartamenti di nostra proprietà, si presentarono il comandante delle guardie municipali Mario Bongini e la guardia Carlo Volpi. La loro missione esplorativa aveva il fine di chiedere a mio nonno la disponibilità di accogliere alcuni profughi provenienti dalla Sicilia. Si proponevano come muratori nella ricostruzione della nostra proprietà in aiuto ai nostri operai. Quattro erano i nuovi venuti, ma non erano soli: li accompagnavano mogli e bambini in tenera età.  Le guardie riferirono che questa gente, giunta a Orbetello dopo uno smisurato avventuroso cammino, aveva trovato riparo dentro una breccia dei bastioni spagnoli attorno alla porta Medina Coeli. Solo uno conosceva la lingua italiana. Li ricordo sporchi stracciati. Gli uomini mostravano una fitta barba incolta e i capelli arricciati si spingevano copiosi fuori dalla coppola consunta. Le donne: immagini nere nei miei ricordi. Si muovevano incerti addossati gli uni agli altri. I bambini piangevano. Furono condotti in due garage rimasti indenni perché sovrastati da potenti arcate. Lo zio Ruffo Lisi, famiglio dell’Accademia Navale di Livorno in congedo straordinario perché l’Accademia era stata trasferita a Venezia, si prese cura degli uomini. La zia Ines, sua moglie, e la tata Giuseppa Castaldi si occuparono delle donne e dei bambini. Sul piazzale, dinanzi alla nostra nuova casa, necessariamente essenziale per struttura e dimensioni, con pile di mattoni forati furono innalzati 3 sostegni. Trasversali su essi, 2 mezze tavole formarono un desco. Non furono offerte sedie. Non c’era legno sufficiente, nelle due falegnamerie operanti, per costruirle. Come non c’era stato abbastanza legno, qualche mese prima, per costruire le bare dentro cui accogliere le vittime del carico di morte che 124 quadrimotori B24 americani avevano lasciato andare in una duplice missione. Nello stesso modo in cui fu innalzato il tavolo, si approntarono i sedili. I bambini, il viso liberato dalla polvere e dalle lacrime, si fecero posto fra le lunghe gonne delle madri. Aprivano la bocca come uccellini e, senza sosta, ricevevano il cibo dalle mani materne: pietanze semplici; limitati gli ingredienti. Cibo di guerra. Ci raggiungevano oltre il muretto di cinta, gli stridori e i tonfi cadenzati dei carrelli Decaunville presi dalle miniere di ferro dell’Argentario. Attraverso binari che tracciavano spazi cittadini ormai deserti, dovevano scaricare fuori dalle Mura di Levante, direttamente nella laguna, il doloroso carico delle macerie che ancora soffocavano piazze e strade. Mia madre, in disparte, cingeva in un solo abbraccio noi tre figli: 7; 5; 2 anni. Spingeva le labbra sui nostri capelli respirando il nostro odore. Sentii il suo ventre scosso da un pianto represso. Restai immobile. Avevo conosciuto il valore dell’Altro.

Le guardie riferirono che questa gente, giunta a Orbetello dopo uno smisurato avventuroso cammino, aveva trovato riparo dentro una breccia dei bastioni spagnoli attorno alla porta Medina Coeli. Solo uno conosceva la lingua italiana. Li ricordo sporchi stracciati. Gli uomini mostravano una fitta barba incolta e i capelli arricciati si spingevano copiosi fuori dalla coppola consunta. Le donne: immagini nere nei miei ricordi. Si muovevano incerti addossati gli uni agli altri. I bambini piangevano. Furono condotti in due garage rimasti indenni perché sovrastati da potenti arcate. Lo zio Ruffo Lisi, famiglio dell’Accademia Navale di Livorno in congedo straordinario perché l’Accademia era stata trasferita a Venezia, si prese cura degli uomini. La zia Ines, sua moglie, e la tata Giuseppa Castaldi si occuparono delle donne e dei bambini. Sul piazzale, dinanzi alla nostra nuova casa, necessariamente essenziale per struttura e dimensioni, con pile di mattoni forati furono innalzati 3 sostegni. Trasversali su essi, 2 mezze tavole formarono un desco. Non furono offerte sedie. Non c’era legno sufficiente, nelle due falegnamerie operanti, per costruirle. Come non c’era stato abbastanza legno, qualche mese prima, per costruire le bare dentro cui accogliere le vittime del carico di morte che 124 quadrimotori B24 americani avevano lasciato andare in una duplice missione. Nello stesso modo in cui fu innalzato il tavolo, si approntarono i sedili. I bambini, il viso liberato dalla polvere e dalle lacrime, si fecero posto fra le lunghe gonne delle madri. Aprivano la bocca come uccellini e, senza sosta, ricevevano il cibo dalle mani materne: pietanze semplici; limitati gli ingredienti. Cibo di guerra. Ci raggiungevano oltre il muretto di cinta, gli stridori e i tonfi cadenzati dei carrelli Decaunville presi dalle miniere di ferro dell’Argentario. Attraverso binari che tracciavano spazi cittadini ormai deserti, dovevano scaricare fuori dalle Mura di Levante, direttamente nella laguna, il doloroso carico delle macerie che ancora soffocavano piazze e strade. Mia madre, in disparte, cingeva in un solo abbraccio noi tre figli: 7; 5; 2 anni. Spingeva le labbra sui nostri capelli respirando il nostro odore. Sentii il suo ventre scosso da un pianto represso. Restai immobile. Avevo conosciuto il valore dell’Altro.

Stella Morucci